本ページはプロモーションが含まれています

・どうやってLayer Zeroのトークンを買うの?

・Layer Zeroの将来性は?

などの疑問をこの記事で解決します!

ブロックチェーン、あるいはそれに準ずるチェーンには様々な種類があります。

ビットコイン、イーサリアムのような有名なものから、ポリゴンやポルカドットなど暗号資産を触った経験がある人しか知らないであろうもの、あるいはそのような人たちさえあまり知らないマイナーなものまで、次々に新しいチェーンが生み出されています。

これらブロックチェーンの区分として、レイヤー1、レイヤー2という概念があります。

レイヤー1はビットコインやイーサリアムが該当する、ブロックチェーンのベースレイヤーであり、ブロックチェーン技術の基盤です。

そしてレイヤー2(セカンドレイヤー)は、レイヤー1の処理負担を軽くするために使用されるレイヤーです。

ところが、最近になってLayerZero(レイヤーゼロ)と呼ばれる新しいレイヤーが誕生しつつあります。

LayerZeroは、既存のレイヤー1のあり方までも変えてしまう可能性がある、ブロックチェーンの根本に関わる技術です。

この記事では、まだ知る人が少ないLayerZeroに関する基礎知識と、LayerZeroが解決し得るブロックチェーンの課題について解説します。

仮想通貨を買うならGMOコインがおすすめ!

・国内最安級の手数料 ・国内最多級の20種類以上の仮想通貨取扱い ・初心者でも使いやすい操作性

★☆お得なキャンペーンも開催中!!最短10分で口座開設★☆ GMOコインの公式サイトへ

目次

LayerZero(レイヤーゼロ)とは?

| 名称 | LayerZero(レイヤーゼロ) |

| ティッカーシンボル | – |

| 発行者 | – |

| 発行上限 | – |

| 時価総額 | – |

| 公式サイト | https://layerzero.network/ |

※2023.7.14.時点 独自トークンは未発行です

まだ仮想通貨(トークン)は発行していないよ!

レイヤー1はメインのブロックチェーン、レイヤー2はサブのチェーンの総称であるのに対して、「LayerZero」は現時点では何かの総称ではなく、具体的な1つのプロジェクトのことを指します。

LayerZeroを開発しているのは、マルチチェーンプロトコルの開発を手掛けるスタートアップ企業のLayerZero Labs(レイヤーゼロラボ)です。

LayerZero Labsは2022年3月に、アンドリーセン・ホロウィッツ(a16z)、FTXベンチャーズ(FTX Ventures)、セコイアキャピタル(Sequaia Capital)など計51の企業から約165億円の資金調達をしました。

LayerZeroは、既存のブロックチェーンが抱えるインターオペラビリティ(相互運用性)の課題を解決することを期待されています。そこでまずは、この問題について具体的に理解していきましょう。

ブロックチェーンが克服すべき問題点

ブロックチェーンはインターオペラビリティ(相互運用性)に課題があると言われています。

インターオペラビリティーとは何か、初心者にもわかりやすく解説!プロジェクト例も紹介

ブロックチェーン同士は相互に互換性が無い場合が多く、利用にあたって不都合が生じる場面が多々あります。

例えば、ビットコインをイーサリアムのブロックチェーンでそのまま扱うことは出来ません。あるいは、自分が100SOLを保有していることをSolanaチェーンは証明してくれますが、AvalancheのネットワークはSolanaチェーンで保有しているSOLの存在を証明してくれることはありません。

このように、異なるブロックチェーン間では、相互にやりとりをすることも、他のブロックチェーンで保有する資産を証明することもできず、実用面で不都合が多くなっています。

一言で言えば、「ブロックチェーン同士で円滑なコミュニケーションが取れない」という課題があり、様々なプロジェクトがこの問題を解決しようとしてきました。

LayerZeroの仕組み

LayerZeroはその名の通り、レイヤー1、レイヤー2のさらに土台となるレイヤー(層)を作ることを目指しています。

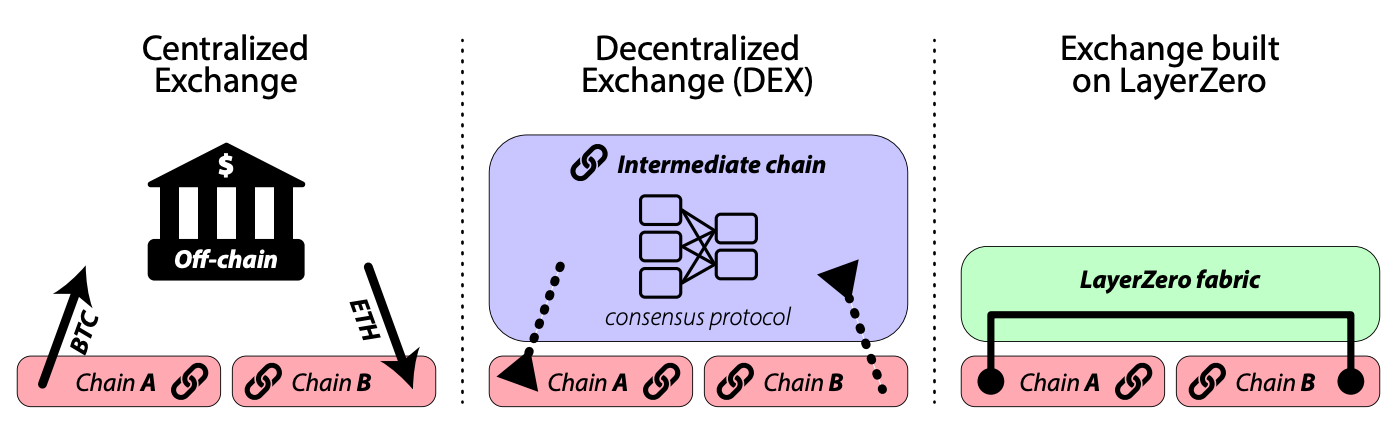

上記は、LayerZeroのホワイトペーパーに記載されている図です。

従来から存在する中央集権型取引所(CEX)、分散型取引所(DEX)、及びLayerZeroにおける暗号資産の相互運用をイメージしたものです。これらの違いを見ていきます。

中央集権型取引所を使う場合

一番左のCEXは、日本ではCoincheckやbitFlyerなどがこれにあたります。海外ではBinanceやbybitなどがあります。

いずれも運営会社が存在し、その運営会社の管理のもとで取引が行われています。

CEXを通じてわたしたちが異なるブロックチェーン間で通貨のやりとりをする場合を、上記の図に記載されている内容に従って考えてみましょう。

ビットコインのブロックチェーンでBTCの形で保有している資金を、そのままイーサリアムのブロックチェーンに送ることはできません。相互運用性がないためです。

そこで、まずわたしたちはCEXにBTCを預け入れます。この時に利用しているネットワークはビットコインのブロックチェーンです。そして、CEXでETHに交換した後、今度はイーサリアムのネットワークを選択して、イーサリアムネットワーク上にETHを出金します。

CEXでの通貨の交換、及びネットワークをわざわざ選択し直すという手間が必ず生じるのが、CEXを用いたブロックチェーン間でのやりとりです。

分散型取引所を使う場合

次に中央のDEXは、Uniswapなどが該当します。

DEXに運営会社は存在しません。わたしたちは個人のウォレットをDEXにつなぎ、自己の責任のもとで通貨の交換や運用を行うことができます。

DEXを用いれば、他者(CEX)に依存せず個人で自由に異なるブロックチェーン間を行き来することができます。しかしこれも、中央集権的な存在に依存しなくなっただけであり、異なるブロックチェーン間でやりとりをする際の障壁が取り除かれたわけではありません。

LayerZeroを使う場合

そこで登場するのが、LayerZeroです。LayerZeroは、レイヤー1のチェーン同士のさらに土台として、複数のブロックチェーンを接続させる機能を持っています。

上記のイメージ図の通り、2つのブロックチェーン間で通貨をやりとりする際に、交換する必要すらなく、LayerZeroを通して直接資産を動かすことが出来ます。

このLayerZero上のやりとりを実現するために使われている技術が「ULN」「オラクル」「リレイヤー」と呼ばれるものです。

ULN(ウルトラライトノード)

オンチェーン上(ブロックチェーン上)で、異なるブロックチェーン間のメッセージの検証を行う機能です。

オラクル

あるチェーンからブロックヘッダ(ブロックチェーンのブロックのヘッダの情報)を読み取り、別のチェーンに送信する機能です。

ブロックヘッダとは、ブロックチェーンのブロックを構成する要素の一つであり、そのブロック自体の情報が刻まれたものです。

リレイヤー

オラクルに似たオフチェーンの機能ですが、ブロックヘッダではなく、指定されたトランザクションの証明を取得します。

ブロックチェーンのブロックを構成する要素は、基本ブロックヘッダとトランザクションの2つです。オラクルがブロックヘッダのやりとりを、リレイヤーがトランザクションのやりとりを担当し、これらをまとめてULNが検証しています。

このようにして、LayerZeroは異なるブロックチェーン間の相互運用を実現しています。

LayerZeroの評判・口コミ

ここでは、LayerZeroの今後について、評判や口コミを紹介していきます。

評判・口コミ

LayerZeroには注目しています。まだ開発段階にあることや、トークンが発行されていないことから、今後どのような展開になっていくのかは不透明な部分も多いですが、トークンが発行されれば人気が出る可能性が高そうだ、と思っています。(30代男性)

評判・口コミ

トークンが発行されたら非常に話題になりそうだと思っています。エアドロップ(給付金)があるのかは分かりませんが、もし発表されたら入手したいので、今のうちから獲得に向けて動いておこうと思います。仕組みは素晴らしいと思っています。(40代男性)

評判・口コミ

著名なVCからの資金調達、そしてブロックチェーンの課題を解決するための仕組み、非常に興味深い話題が多いプロジェクトです。ブロックチェーンはWeb3.0という形でもてはやされていますが、実際はまだまだ課題の多い分野。今後LayerZeroの開発が進むことで、その課題が少なくなっていく日が来るかもしれません。(30代女性)

LayerZeroの今後・将来性

今後、独自トークンが発行されることが予想されています。発行された際には非常に大きな話題を呼びそうです。シンプルながら、ブロックチェーンの課題を解決するのがLayerZeroと言われているため、次のトレンドはLayerZeroのようなブロックチェーンの課題解決プロジェクトではないか、という声も上がっています。

LayerZeroがブロックチェーンの課題を解決できるかどうかは、今後の開発次第ではありますが、開発が成功すれば、非常に将来性のあるプロジェクトである、と言えるでしょう。

LayerZeroは儲かる?

LayerZeroはまだ独自トークンが発行されていないため、一般の投資家は売買することができません。しかし、今後トークンが発行される可能性は大いにあります。

もし、LayerZeroで最初に儲けを出そうと思った場合にはエアドロップを狙うのも一つの手です。エアドロップは給付金とも呼ばれ、トークン発行前などにプロダクトを使うなどして、エコシステムの構築に貢献した人へトークンが付与されるシステムです。

もし、LayerZeroに興味がある方は、今後LayerZeroで発表されるLayerZeroに関連したプロダクトなどを触っておくとエアドロップが受けられるかもしれません。

ポルカドットとの違いは?

インターオペラビリティの問題を解決するチェーンとして有名なものに、ポルカドットがあります。

ポルカドットでは、リレーチェーンと呼ばれる中心のチェーンに、パラチェーンと呼ばれるチェーンがつながっていくことで、相互運用性を実現したエコシステムが構築されます。

リレーチェーンとLayerZero(つなぐ役割を果たすもの)、パラチェーンと既存のレイヤー1チェーン(メインのチェーンにつながるもの)という構図は非常に似ています。しかし、ポルカドットとLayerZeroは異なる点もあります。

その1つが、異なるチェーン間でやりとりをする際のコストです。

ポルカドットでは、通信時に必ずリレーチェーンを「横断する」ことが生じ、その都度コストがかかります。

一方、LayerZeroはその上にレイヤー1のネットワークが乗っているイメージであり、通信のたびに「LayerZeroを横断する」という概念がありません。したがって、ポルカドットと同水準のコミュニケーションを、より低いコストで実現できます。

ポルカドット(DOT)とは?初心者にわかりやすく、今後・将来性・歴史・仕組み・ウォレット・取引所を解説した入門ページ

まとめ

ブロックチェーンが抱えていた相互運用性の問題を、これまでと全く異なる切り口で根本から解決し得るプロジェクトがLayerZeroです。

LayerZeroの仕組みが実現すれば、ビットコインやイーサリアムなどの既存のレイヤー1も含めたあらゆるブロックチェーン間の運用のあり方が劇的に変わるでしょう。

ホワイトペーパーには、LayerZeroと他のブロックチェーンの違いも詳細に書かれています。興味が湧いた方はぜひ公式のホワイトペーパーも読んでみてください。

TOP画像:https://layerzero.network/

関連記事

ソラナ(Solana/SOL)とは?イーサリアムキラーとして期待される理由について初心者にもわかりやすく解説!

Astar Network(アスターネットワーク)/ASTRとは?Web3の基幹インフラを目指す日本発のパブリックブロックチェーンについて解説!

Aptos(アプトス)とは?元フェイスブックのスタッフが開発するレイヤー1ブロックチェーンを解説

スポンサー